ドイツ連邦内閣は7月24日、水素及び水素誘導体輸入戦略を閣議決定した。ドイツでは中長期的な水素需要に対し、国外からの輸入に依存していく必要があると判断。そのための枠組みを固めた。

同政府は2020年6月、カーボンニュートラルに向け、国家水素戦略(NWS 2020)を閣議決定し、さらに2023年7月には改訂版を閣議決定している。その中で、鉄鋼、基礎素材・石油化学、モビリティ(大型自動車、船舶、航空機)、発電の各セクターで、2030年の水素及び水素誘導体の国内需要を95TWhから130TWhと想定。水素誘導体としては、アンモニア、メタノール、ナフサ、発電燃料(eケロシン等)や、液体有機水素キャリア(LOHC)を挙げた。分散型熱供給と小型自動車では、安価な代替オプションがあるため、水素需要は緩やかになると見立てた。合成メタン(SNG)やジメチルエーテル(DME)の輸入も、炭素循環がバリューチェーンに沿ってクローズドになれば、選択肢のひとつになるとした。また国家水素戦略では、EUの指針に基づき、グリーン水素のみを政府補助対象としている。

今回の輸入戦略では、このうち約50%から70%となる年間45TWhから90TWhが海外輸入となる模様。輸入比率は2030年意向も上昇し続ける見通し。2045年までに360TWhから500TWh、水素誘導体は約200TWhにまで増える可能もあるという。また、海上輸送に関しては、水素の直接輸送ではなく、水素誘導体での輸送の方が、長距離・長期間の輸送や貯蔵が容易になり。エネルギー的に効率的と判断し、可能な限り水素誘導体での輸入を目指す。

輸入戦略目標の達成に向けては、パイプラインによる欧州横断水素ネットワークの構築に加え、EU域内およびEU近隣諸国(ノルウェー、英国、北アフリカ諸国等)からの海上輸送輸入が重要になるとした。また安全保障の観点から、輸入元を多様化していくことも必要とした。サプライチェーンの安定化は、企業自身の責任だが、連邦政府としては、地政学的状況、供給要件、ドイツ企業の競争状況を注視し、ドイツ企業や経済団体と対話を続ける方針。

輸入港湾ターミナルに関しては、既存の化石燃料の輸入が今後減少し、水素誘導体の輸入が増えると想定。加えて、2030年までにハンブルク、ヴィルヘルム・スハーフェン、ブルンスビュッテルでターミナル建設計画が進められており、将来的にはロストック等も建設が検討されている。さらに、燃料供給インフラと船舶自体の双方で、端から端まで排出ガスを出さない特定の輸送ルート「グリーン・コリドー(緑の回廊)」を確立していく方針も掲げた。港湾には水素誘導体を水素に還元するクラッカーも並行して建設していくが、水素誘導体のままでの需要がある場合には、そのまま誘導体の形で陸上輸送に引き継ぐ。水素キャリアのための誘導体では、アンモニアについてはすでに運用が実現しており、メタノールやLOHCも有望とした。

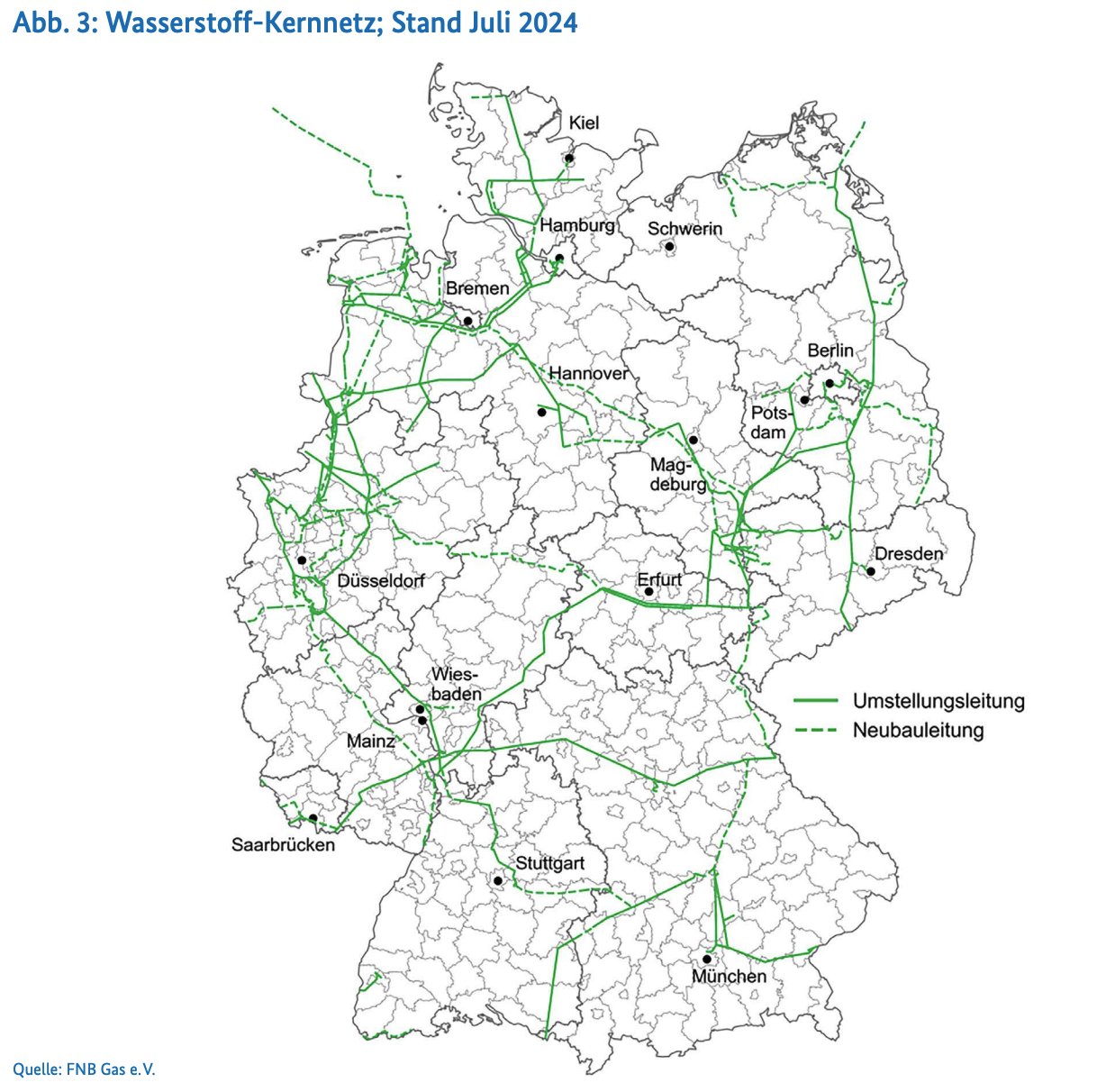

パイプライン敷設では、連邦政府は、2段階での整備を計画している。まず、第1段階では、2032年を目途に水素コアネットワークを構築し、電解槽、パイプライン輸入ターミナル、水素ステーション、工業地帯、発電所、コジェネレーション(熱電併給;CHP)プラント、地下水素貯蔵施設等を整備していく。すでにガス輸送システム事業者は7月22日、将来の水素ネットワーク事業者として、約9,700kmの水素コアネットワークの共同申請を連邦ネットワーク庁に提出済み。2025年から2032年の間に建設される予定。同パイプラインは、60%が天然ガスパイプラインからの転換、40%が新設という内訳。

第2段階では、5月17日に施行された「第2次エネルギー産業法」に基づき、ガス輸送料金の引上げを財源とする民間主導の水素基幹ネットワーク整備を行う。初期段階では、ガス輸送料金に上限を設定し価格を抑制する。水素関連インフラ整備の加速では、申請処理スピードを上げるため、行政のデジタル化やAIを活用した意思決定を同時に進める。水素貯蔵に関しては、2024年末までに水素貯蔵戦略を発表する予定。

また、EUは、欧州横断水素ネットワークの初期段階として、「IPCEI Hydrogen」プロジェクトを進めており、その中で、ドイツの10の水素パイプライン・プロジェクト(全長約2,100km)も承認されている。さらに欧州横断での水素パイプライン敷設に、ドイツ政府としても積極的に関与するため、北海地域、バルト海地域、南西ヨーロッパ、南ヨーロッパの4つの輸入回廊プロジェクトを推進している。

港湾ターミナルでは、LNG加速法に基づき、現在計画されている陸上LNGターミナルは、LNG利用後に水素誘導を陸揚げできるように設計されている。また、陸上のアンモニア・ターミナルに加え、ドイツの港でアンモニアを水素に還元するための船舶ベースの移動式輸入ターミナル(FSRU)を設置する可能性も検討されている。発展途上国や新興国におけるグリーン水素生産プロジェクトや関連する再生可能エネルギー発電プロジェクトに関しては、国際的な人権、労働、水利用や土地利用等に関する環境基準、企業デューデリジェンス基準も適用していく。政府として輸出信用保証や投資保証も供給する。

国内での水素需要の強化では、温室効果ガス排出量の少ないスキームと従来型スキームとの差額を、15年間にわたって補償する補助金制度「気候保護契約(KSV)」、通常の産業振興補助金、ダブル・オークション・メカニズムを備えたH2Globalの資金調達手段、EUイノベーション基金の活用を挙げた。同時に、発電所確保法と容量メカニズムにより、短期的には、水素混焼ガス火力発電所の新設による容量の入札が行われることに鳴っている。水素混焼は、運転開始から8年後には水素専焼に転換されることが規定されている。

国際協力では、ドイツ連邦政府はすでに、EU域外の15カ国と水素協定を締結。さらに、25カ国と水素関係での協力関係合意を締結している。

【参照ページ】Federal Cabinet approves import strategy for hydrogen and hydrogen derivatives

今なら無料会員にご登録いただくだけで、

有料記事の「閲覧チケット」を毎月1枚プレゼント。

登録後、すぐにご希望の有料記事の閲覧が可能です。

または

有料会員プランで

企業内の情報収集を効率化

- 2000本近い最新有料記事が読み放題

- 有料会員継続率98%の高い満足度

- 有料会員の役職者比率46%

有料会員プランに登録する

Sustainable Japanの特長

Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する

様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。

- 時価総額上位100社の96%が登録済

- 業界第一人者が編集長

- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める

- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1

さらに詳しく

ログインする

※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation