2025年5月、改正GX推進法が参議院本会議にて可決され、同法が成立した。同法内では、2026年度より対象事業者に対して毎年度、排出実績と等量の排出枠の償却を求めるGX排出量取引制度(GX-ETS)への参加を義務付けた。ついに日本で本格的な法定カーボンプライシング制度が始動する。

対象となる事業者の基準や全体像、プロセス等、法定化された内容と求められるアクションについて見ていこう。

この記事でわかること

- GX-ETS第2フェーズの概要

- GX-ETS第2フェーズの全体像とプロセス

- 義務化対象企業、対象外企業に求められるアクション

GX-ETSの概要

ETSとは、排出量取引制度のことであり、GX-ETSはGX推進法に基づく認可法人であるGX推進機構が運営する日本の排出量取引制度を指す。EUの排出量取引制度はEU-ETS、韓国の排出量取引制度はK-ETSと呼ばれている。

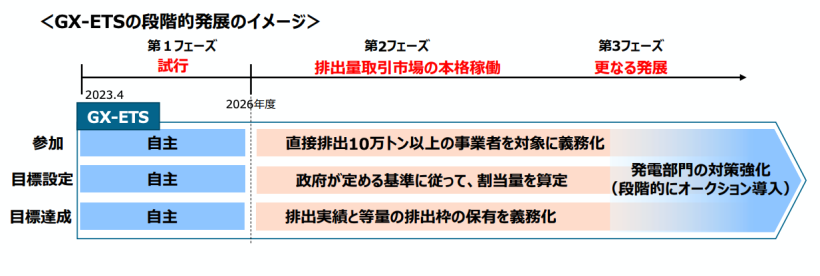

GX-ETSでは、第1フェーズから第3フェーズに分けて段階的に導入が進んでいく。第1フェーズは、2023年度から2025年度までの間、GXリーグ参加企業による自主的な排出量取引制度の試行フェーズとして位置付けられた。GXリーグとは、2050年カーボンニュートラル実現に向けた企業群や官・学が協働する場のこと。2024年4月時点で747者が加盟しており、日本国内の温室効果ガス排出量の5割超をカバーする枠組みとなっている。

第1フェーズは、各企業が自ら温室効果ガス排出量スコープ1と2の削減目標を誓約(プレッジ)し、その進捗状況を情報開示プラットフォーム「GXダッシュボード」等を通じて開示し、検証(レビュー)する「プレッジ&レビュー」方式が採用された 。第1フェーズは制度への理解を深めるための準備期間であるため、本格稼働に向けて目標が未達であってもペナルティは課されず、超過削減枠の調達や未達理由の説明が求められるのみだった。

第2フェーズは、第1フェーズとは異なり自主的な誓約から対象企業に対する明確な義務を伴う制度へと移行する。2026年度から法的拘束力を持つ排出量取引制度の開始が決定している。

第3フェーズでは、将来的に発電事業者等を対象に、排出枠の有償オークション(入札)を段階的に導入する計画が示されており、今後検討が実施される。

(出所)排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針

(出所)排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針

第2フェーズの全体像とプロセス

全体像

第2フェーズでは、キャップ&トレード型が採用される。 政府が対象となる企業群全体で排出できる温室効果ガスの総量に上限(キャップ)を設定し、各企業に排出枠を割り当てる。事業運営の結果、排出枠が余った企業は余剰分を翌年度で繰越または市場で売却が可能、排出枠上限を超えて排出した企業は市場から不足分を購入し補う取引(トレード)を実施する。

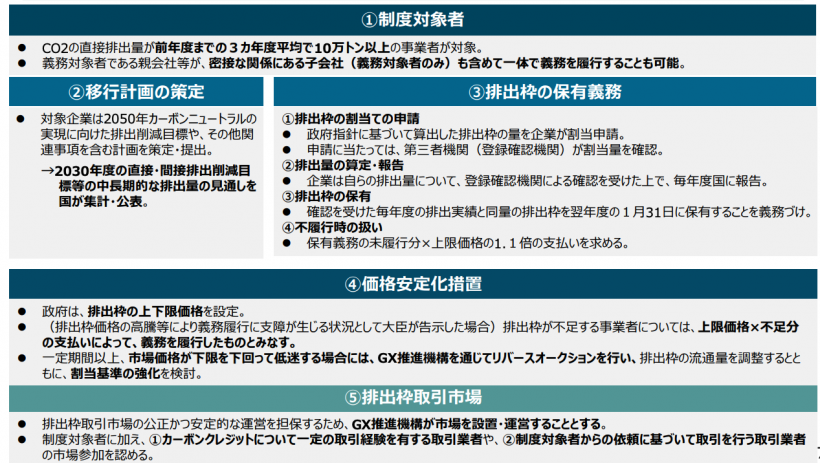

義務化の対象は、2023年度から2025年度までの3年間の温室効果ガスの直接排出量が10万t以上の事業者。対象事業者と密接な関係にある会社も含めて一体で義務を履行することも可能としており、2025年7月の案では、会社法上の子会社と関連会社、同じ親会社を持つ兄弟会社についても認める案となっている。

対象事業者は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた温室効果ガス排出量削減目標や、移行計画(トランジションプラン)を策定・提出しなければならない。日本全体で300社から400社が対象となる想定で、温室効果ガス排出量の国内カバー率では60%程度となる見込み。

(出所)排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針

(出所)排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針

具体的なプロセスとスケジュール

- 排出量の算定:制度対象事業者は自らの温室効果ガス直接排出量を算定。今後、算定ルールの詳細は省エネ法や温対法、SHK制度等の関連制度における考え方を基礎として定められる予定。排出量の算定方法は4類型に整理され、計測機器の要求精度案が示されている。

- 割り当て申請:算定した排出量に関して第三者による保証を受けた上で、政府に申請を行う。

- 排出枠の割り当て:政府から排出枠を無償で割り当てを受ける。今後、排出枠の無償割り当て量は業界特性を踏まえつつ検討される。

- 償却義務量の確定:当該年度の温室効果ガス排出量を算定し、第三者による保証を受けた後に政府に提出。償却すべき量が確定する。

- 排出枠の調達・売却:排出枠の過不足分について、市場を通じて取引。

- 排出枠の償却:償却義務量と当量の排出枠を償却。余剰分は翌年度に持ち越し可能。期限(翌年度の1月31日)までに排出枠を償却できなかった場合、不足分に対して市場の上限価格の1.1倍とした金額の支払いがペナルティとして課される。

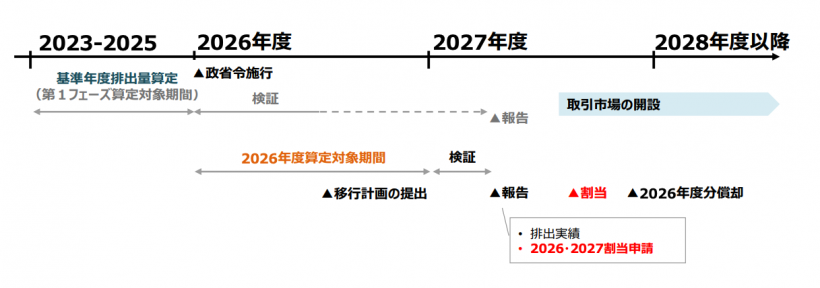

初年度の執行スケジュールの想定は、2026年度は割り当て申請の基礎となる自社の排出量等を算定する期間とし、初回の割り当てを2027年度に実施。2027年度のみ2026年度と2027年度の2年分の排出枠の割り当てを申請する。取引市場の開設も2027年秋頃の予定。

(出所)GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理(案)

(出所)GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理(案)

排出枠取引市場の概要

排出枠取引市場はGX推進機構が運営する予定。金融機関・商社等の制度対象者以外の事業者も一定の基準を満たせば取引市場への参加が可能で、先物取引を活性化させる狙いもある。

同市場では、一定の価格水準に誘導するため、価格安定化措置も設けられる。価格高騰時には、事業者が不足量に対して上限価格を支払うことで償却したものとみなす措置も導入する。価格低迷時には、GX推進機構が買いオペを行い、流通量を調整する方針。

制度対象事業者による排出枠だけではなく、J-クレジットとJCMクレジットの2つのカーボンクレジットを購入することが可能。自社の削減努力だけでは目標達成が困難な場合、償却義務量のうち上限10%までをカーボンクレジットで補うことが可能。

第三者機関による検証について

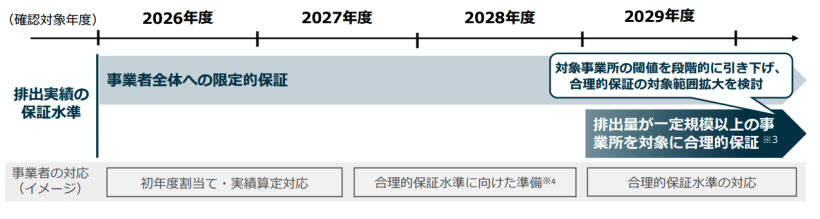

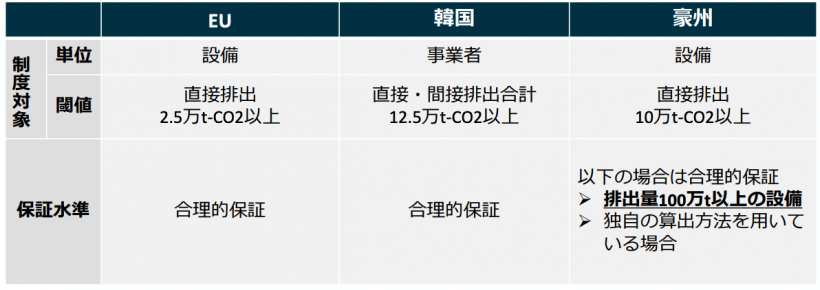

排出量取引制度では、排出量1tが金銭的価値に変換されることから、排出実績について第三者による精度の高い確認が必要とされる。

2026年度から2028年度までの3年間は、事業者全体の排出実績量に対する限定的保証のみ、2029年度以降は大規模事業所を対象に段階的に合理的保証を求める案が示されている。

(出所)排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針

(出所)排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針

限定的保証と合理的保証を比較すると、合理的保証の方が信頼性が高く、保証業務リスクを低減するために多くの証拠を収集する必要があるため、手続きにかかるコストが高い。他国の保証水準例では、EU、韓国では全ての設備等について合理的保証を、豪州では直接排出量100万t以上の設備に限定して合理的保証を求めている。

(出所)排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針

(出所)排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針

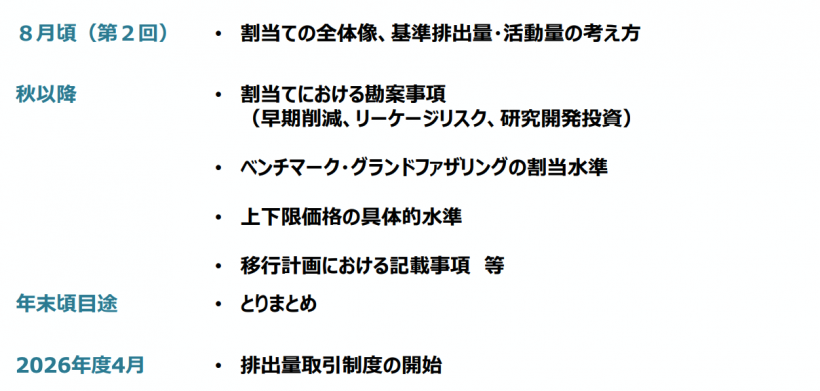

今後の検討スケジュール

2025年末に向けて具体的な議論が実施される予定。割り当てに関するルールのうち目指すべき原単位排出量に基づく「ベンチマーク方式」の算定式の検討では、製造業、発電セクターに対してワーキンググループを設置、その他の部門については管轄する各省庁で検討を進めていく。

(出所)排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針

(出所)排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針

各企業に求められる準備

義務化対象企業

現在のスケジュール案では、2026年度中に中長期の温室効果ガス排出量削減目標を含む移行計画の提出、2027年度に2026年度分の温室効果ガス排出量の実績と2026年度及び2027年度の無償排出枠の割り当ての申請、そして2026年度分の償却(2028年1月31日まで)が予定されている。

義務化対象企業には、移行計画の策定、第三者保証機関の監査を見越した信頼性の高い温室効果ガス排出量のデータ測定・管理と報告のためのプロセス整備が求められる。

また、今後の制度設計の動向に関する情報収集、排出量削減コストと排出枠購入価格を調査し償却枠の調達計画の策定を実施し、これらの監督・意思決定体制の構築及びガバナンス体制の確立が必要となる。

義務化対象外の企業

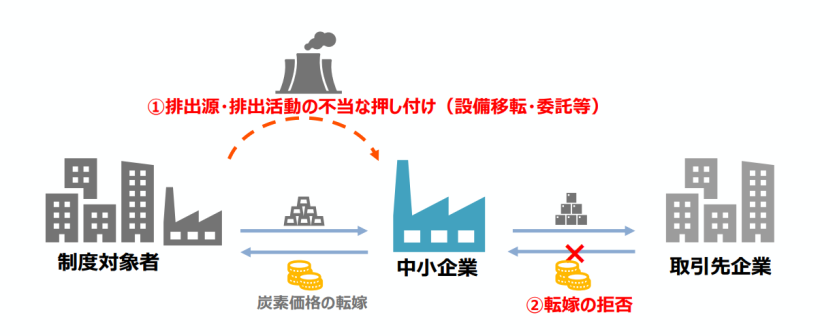

今後の検討論点の1つに、サプライチェーン全体での排出削減の推進が挙げられている。第2フェーズで義務対象となる企業では温室効果ガス排出量スコープ3の削減目標を掲げている企業も多く、義務対象とならない直接排出量10万t未満の企業を含めた削減が推進されていく。

そのため、義務対象外となる原材料の調達先や部品の供給元である数多くの中小企業に対して、正確な排出量データの提供や具体的な削減努力を求める可能性が高い。

自社の温室効果ガス排出量の測定、排出量削減に向けた省エネ化、再生可能エネルギー導入の検討、取引先である大企業との対話等のアクションを進めていく必要がある。

既に中小企業のGX推進に向けた公正な移行に向け、中小機構へのカーボンニュートラル相談窓口の設置や省エネ診断等の相談受付体制、設備投資支援が実施されている。今後は、業種や職種の違いも考慮した取り組みや、中小企業に対する負担の不当な押し付け等がないよう留意した検討が実施される予定。

(出所)GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理(案)

(出所)GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理(案)

今なら無料会員にご登録いただくだけで、

有料記事の「閲覧チケット」を毎月1枚プレゼント。

登録後、すぐにご希望の有料記事の閲覧が可能です。

または

有料会員プランで

企業内の情報収集を効率化

- ✔ 2000本近い最新有料記事が読み放題

- ✔ 有料会員継続率98%の高い満足度

- ✔ 有料会員の役職者比率46%

有料会員プランに登録する

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation