国土交通省は8月1日、「令和7年版 日本の水資源の現況」を公表した。水消費量は減少傾向にあるが、設備の老朽化が大きな課題になっていることを伝えた。

日本の水資源賦存量は、1992年から2021年の平均で年間約4,300億m3。10年に1度程度の割合で発生する少雨時の水資源賦存量は約3,100億m3で、平均水資源賦存量の約73%。平均水資源賦存量に対する渇水年水資源賦存量の割合は、近畿、山陽、中国、四国、北九州では小さくなり、渇水の影響を受けやすい。また、国際比較では、一人当たり年間水資源賦存量の世界平均が約6,800m3なのに対し、日本は約3,400m3と2分の1の水準にあり、水の希少性が高いと言える。

(出所)国土交通省

(出所)国土交通省

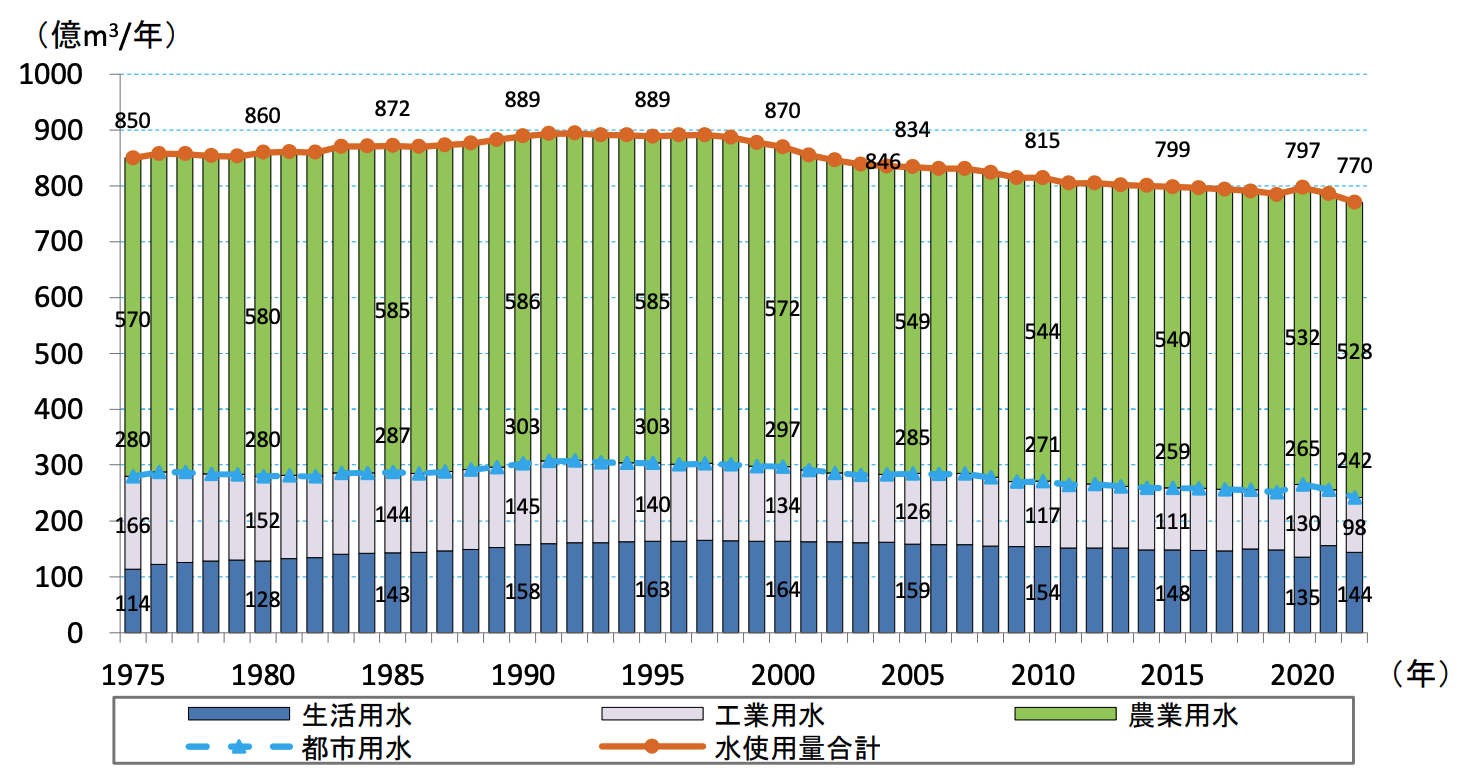

2022年の水使用量は、合計で年間約770億m3。用途別では、生活用水が144億m3、工業用水が98億m3、農業用水が528億m3。水使用量は近年減少傾向にあり、特に工業用水の減少幅が大きく、水の有効利用と排水規制に対応する必要から回収率が向上してきたことが奏功している。生活用水も人口減少に伴い減少傾向にある。また水消費量のうち、河川水が685億m3、地下水(温泉含む)が85億m3。

農業用水は、水稲の作付面積は減少しているものの、圃場整備等による水田の汎用田化や減水深の増大、用排分離による水の反復利用率の低下により用水量は増加している。また、農地の宅地化など農地転用があっても、残った圃場へ分水するために必要な水位維持用水が新たに必要になる場合がある。そのため、用水量は2005年以降ほぼ横ばいとなっている。

水使用量に対する水資源の確保では、1961年に水資源開発促進法が制定され、ダム等の水資源開発施設が建設され、予定されていた開発はほぼ完了している。一方、気候変動に伴う危機的な渇水、地震等の大規模災害、急速に進行する水インフラの老朽化に伴う大規模な事故等、水資源を巡る新たなリスクや課題に焦点は移っており、2019年から全7水系6計画の水資源開発基本計画の抜本的な見直しに着手。また、2025年から流域治水を含めた流域総合水管理政策も開始している。

また、水道管路は、老朽化が進行。法定耐用年数が40年のため、高度経済成長期に整備された施設の更新時期を迎えているが、更新が進まないため、管路の経年化率が年々上昇し、2022年には23.6%に達した。水道システムの耐震化率でも、取水施設が約46%、導水管が約34%、浄水施設が約43%、送水管が約47%、配水池が約67%と低い。

下水道整備の進展に伴い、下水道の管路延長は約50万kmに達しているが、標準的な耐用年数50年を経過した管路は約4万kmとなり、同様に老朽化が進行している。管路施設の老朽化等に起因した道路陥没等の発生件数は、2022年時点で約2,600件発生している。

地下水取水による地盤沈下については、沈静化に向かっているものの、課題が大きい濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部の3地域で対策が進められてきた。しかし、依然として一部の地域において地盤沈下の進行が認められることや気候変動等に伴う渇水時の短期的な地下水位低下により地盤沈下が進行するおそれもあり、引き続き対策が必要となっている。

水道料金は、家庭用料金の全国平均は10m3当たり1,581円で、減価償却費や修繕費の積み上がりにより、年々増加傾向にある。工業用水道の全国平均料金は、10m3当たり230円で過去30年概ね横ばい。

【参照ページ】「令和7年版 日本の水資源の現況」を公表

今なら無料会員にご登録いただくだけで、

有料記事の「閲覧チケット」を毎月1枚プレゼント。

登録後、すぐにご希望の有料記事の閲覧が可能です。

または

有料会員プランで

企業内の情報収集を効率化

- ✔ 2000本近い最新有料記事が読み放題

- ✔ 有料会員継続率98%の高い満足度

- ✔ 有料会員の役職者比率46%

有料会員プランに登録する

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation