ダイバーシティというテーマで、これまで3つの記事でお伝えしてきました。ダイバーシティを考えるにあたって、そもそもなぜ世界的にダイバーシティが求められているのかを歴史的背景と共に迫ったのが初回の「【人権】ダイバーシティは本当に必要なのか?(上)〜欧米におけるダイバーシティの意味〜」でした。国内において民族的・宗教的・性的多様性が高い欧米諸国が、能力の高い人材を獲得しようと考えた場合、ダイバーシティは避けては通れない問題だということが背景にありました。

ダイバーシティというテーマで、これまで3つの記事でお伝えしてきました。ダイバーシティを考えるにあたって、そもそもなぜ世界的にダイバーシティが求められているのかを歴史的背景と共に迫ったのが初回の「【人権】ダイバーシティは本当に必要なのか?(上)〜欧米におけるダイバーシティの意味〜」でした。国内において民族的・宗教的・性的多様性が高い欧米諸国が、能力の高い人材を獲得しようと考えた場合、ダイバーシティは避けては通れない問題だということが背景にありました。

続いて、日本という文脈においてはどのように解釈されるべきなのかについては第2回「【人権】ダイバーシティは本当に必要なのか?(下)〜日本のダイバーシティ新展開〜」で解説しました。国内の多様性が比較的低いと言われ、性別に重きの置かれている日本の企業も、グローバル化の流れを受けて海外進出を果たしていき、諸外国の抱える問題への対処に苦労しています。ダイバーシティという概念はもはや海外での成功の必要条件になりつつあるといえるでしょう。同時に、このダイバーシティは海外進出ではなく国内市場に重きを置く企業にとっても避けては通れない問題になりつつあることも説明しました。労働力不足が叫ばれる未来の日本で人材を獲得していくためにはダイバーシティは不可欠です。

ダイバーシティが企業にとって喫緊の課題となることを理解した上で、ダイバーシティが企業にもたらすメリットが何であるのかを示したのが、第3回「【人権】ダイバーシティ・マネジメントの恩恵と制約」です。ビジネスという観点から問題を捉えた場合、「効率的経営」と「イノベーション」がダイバーシティから得られる具体的なメリットであることを解説しました。ここで言う効率的経営とは、人種・性別・宗教に関係なく真に優秀な社員をしかるべきポジションに配置することでパフォーマンスを上げることを指します。またイノベーションとは複雑な問題に取り組む際に多角的なアプローチをとることでソリューションの精度を向上させることを意味します。つまり、グローバリゼーションとともにさらに複雑さを増す問題を解決するため、先進的な企業はダイバーシティに取り組み始めているというわけです。

逆に、多様性を排除し、同質な人だけが集まる組織の練り出す解は、その同質性ゆえに個人が出す解と差異のないものとなりがちです。つまり組織としての課題解決能力を向上させることができないというわけです。同質な人材を集め労働集約的な働き方で栄華を極めることができたのも今は昔。問題解決に必要なのは同質性ではなく、異質性が鍵を握る時代にあるのです。

過去3回の記事ではダイバーシティが「なぜ」重要なのかを解説してきました。そこで今回は、実際「どのように」ダイバーシティを達成し、多様性ある組織を構築していくべきかに話を移していきたいと思います。

ダイバーシティの捉え方

まず、ダイバーシティに優れた組織を構築するにあたって、重要な出発点は、ダイバーシティについての課題を正しく認識することです。「組織内ダイバーシティが達成されていないこと自体」が課題なのか。それとも「組織がダイバーシティの成立を難しくする構造を内包していること」が課題なのか。この2つは似ているようで全く違うことです。前者のようにダイバーシティの達成を「目的」と捉えた場合、アクションとしてはダイバーシティを向上させるための制度充実などの施策を打つという手法をとりがちです。一方、後者はダイバーシティの達成を「結果」として捉えているため、ダイバーシティの本質的な意味を捉え、ダイバーシティの成立を阻害している組織構造を改善するという施策を打つことになります。

結論を言うと、ダイバーシティを「結果」として捉えたほうが、企業価値を向上させる大きな効果を期待できます。それではなぜ「目的」としてのダイバーシティは上手くいかないのでしょうか。

一つ目の問題は、ただ闇雲に数値上の多様性を高めただけの組織は、シナジーを生むための要件を満たすことがなく、ただまとまりのない組織になってしまうからです。第3回の記事でお伝えしたように、多様性がシナジーを生み大きな成果をもたらすためには以下の6つの条件を満たす必要があります。

- 設定された問題が解決や予測を必要とし、適切に難しいこと

- 解決者は大きな集団から選出されたチームであること

- チームに所属する解決者が全員充分に賢いこと

- チームに所属する解決者が持つ観点や経験則が多様であること

- チームメイトが壁にぶつかった際にチームの誰かが解を向上できること

- チームメイトの仲が良いこと

二つ目の問題は、多様性の数値的な向上だけに邁進すると逆差別を引き起こすことになるためです。例えば日本企業のダイバーシティ推進で陥りがちなのが、女性管理職比率向上のために男性社員が逆差別を受けるないし受けていると感じるというケースです。またこのような数合わせだけで設置された女性管理職のポジションは名誉職的に位置づけられていたり、本人の実力と乖離しているという評判が社内に立ったりと、不協和音を生み出している企業も少なくありません。このようにダイバーシティの数値目標自体を「目的」として置いてしまうのは効果的だとは言えません。

それではダイバーシティを「結果」として捉え、ダイバーシティの成立を阻害している組織構造を改善するためにはどのようなアクションが必要なのでしょうか。まず、ダイバーシティが達成されている理想的な組織とは、従業員が各自の異質性を活かせるポジションに配置されることで、組織全体が高いパフォーマンスを実現し、またそのパフォーマンスが適切に評価される組織です。このような組織になるための要件としては、

- 職務内容が明確であること

- 従業員が適性ある職務についていること

- 職務の難易度と成果を基に公平に評価されること

の3点が満たされている必要があります。つまり、現状この要件を満たせていない組織構造こそが、解決すべき「問題」であり、その解決が日本企業のダイバーシティ向上に寄与するということです。

組織構造内に問題を抱える背景

では、日本ではなぜダイバーシティについて未だに足踏みする企業が多いのでしょうか。その原因には前述したダイバーシティを成立させるための組織の3条件が未整備であることにあると言えます。そしてその背景には日本の人事制度にあると言われています。

日本企業の多くは、従業員の「能力」を基にポジションや報酬を決める職能資格制度を採用しています。そしてここで言う「能力」とは、業務における成果のことではなく、潜在能力のことを指しています。では潜在能力とは何でしょうか。日本では潜在能力を図るに際し、最も重要視してきたのが勤続年数です。どんなポジションであれ、同じ企業の中で長く経験を積めば積むほど業務をする上での潜在能力は自ずと高まっていくという考え方です。この考え方が日本に年功序列システム・定期昇給という概念を生み出してきました。この人事制度のもとでは、長く会社に奉公している人材が評価されます。また、この仕事ではなく人に対して報酬額を決めるという属人的制度においては、各ポジションにおける職務が明確化されず、(1)職務内容が明確であることや(3)職務の難易度と成果を基に公平に評価されること、を満たしづらいのです。

そして、職能資格制度を長年続けてきた日本企業の多くは、採用に際して総合職という形をとっています。これは、勤続年数を重視し、終身的に一つの企業で勤めあげる中で様々な部署を経験したゼネラリストの養成を前提とした制度です。ところが、この前提からは「各部署で求められる能力は異なる」という点が抜け落ちてしまっています。職能資格制度のもとで「勤続年数が1年経てば潜在能力は皆同じだけ増える」としてきた考え方には、専門性という概念や能力の異質性という概念が馴染みにくいのです。その結果、日本企業においては必ずしもその職務と能力適正がマッチした人材がその部署を担当しているわけではなく、さらに、一定の任期の後に異動が前提となっているため、その職務でプロフェッショナルを目指すモチベーションが高まりづらいとも言えます。これらが(2)従業員が適性ある職務についていること、を満たせない状況を作り出しています。

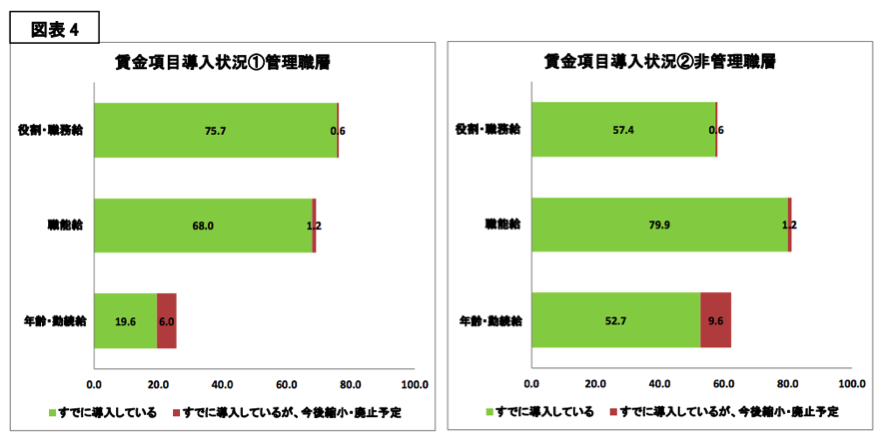

(出所)公益財団法人日本生産性本部「第14回 日本的雇用・人事の変容に関する調査」

(出所)公益財団法人日本生産性本部「第14回 日本的雇用・人事の変容に関する調査」

実際に数値でも確認してみましょう。公益財団法人日本生産性本部の2014年調査では、非管理職層に職能給(職能資格制度)や年齢・勤続給を導入しているところが非常に多いことが見て取れます。日本では、職能資格制度が年齢・勤続給とほぼ同じ使われ方をしてきたため、両者はほぼ同一と言っても過言ではありません。また、後ほど説明する役割・職務給においても、実際の運用が職能資格制度と変わらないと言われることも日本では多く、実態としては上記の数値以上に職能資格制度の色合いは濃いと言えるでしょう。

職務制度と部門別採用

他方、ダイバーシティを成立させる人事制度として適切なものとして、「職務等級制度」と「部門別採用」が挙げられます。明確に定義された職務に対しどの程度成果を挙げられたのかを基準に公平に評価する職務等級制度を導入することで、各部門が担当する職務や責任の幅や求められる人材像も明確化されます。これにより(1)職務内容が明確であることや(2)従業員が適性ある職務についていること、(3)職務の難易度と成果を基に公平に評価されること、をそれぞれ達成できます。職務等級制度の替わりに役割等級制度を導入している企業もあります。役割等級制度とは、職務等級制度よりもポジションの定義を緩やかに実施し、社員の自発性や変革能力を引き出そうという制度のことを意味しますが、職務等級制度と同様に(1)(2)(3)の結果を享受できるということにおいては違いはありません。

そして職務等級制度を軸とした人材獲得や育成を目指す場合、総合職といった新卒一括採用ではなく「部門別採用」が適していると言えます。各部門の求める明確な像と採用された社員の能力のマッチ度が高くなるため、その部門におけるプロフェッショナルとしての育成が可能になります。この「職務等級制度」と「部門別採用」の二本柱により、組織内では同一職務同一賃金が実現し人材の最適配置の下でパフォーマンス向上を図ることができます。

公平性の徹底

しかし、導入にあたっては注意しなければならない点も存在します。組織を動かす上で整備しなければならないことは制度だけでなく、企業文化という名の従業員の認識にも及びます。城繁幸氏は著書『内側から見た富士通「成果主義」の崩壊』において、人事部およびトップ層が自己保身をしつつ、成果主義を進めたことにより評価の正当性が失われるだけなく現場もモチベーションが低下し、結果的には企業ブランドの棄損にまで至ったと証言しています。同書において職務等級制度は痛烈な失敗例として語られているため、職務等級制度導入に反対の論拠として引用されることが少なくありませんが、実は職務等級制度自体が問題なのではないと同書中でも明確に言及されています。職務等級制度失敗の核はむしろ、運用を徹底できなかった点にあったと言えます。

そもそも本社人事や経営陣にブラックボックスを用意するなどと言った中途半端な職務等級制度導入は(3)職務の難易度と成果を基に公平に評価されること、を満たしていないことになり、結果としてのダイバーシティ達成にも繋がりません。公平性が担保されて初めて機能するのが職務等級制度であるため、成功させるには組織全体での徹底した取り組みが必至なのです。

「結果」としてのダイバーシティ

ダイバーシティの成立を難しくする組織構造を解決する手段としての職務等級制度についてお話しました。パフォーマンスに基づく評価を行うことで、民族や宗教、性別に関係なく真に問題に対するソリューションを生み出すことが期待できる人材、また既存の解を向上させることのできる人材が採用・配置されることになります。その結果として現れるのが本当の「ダイバーシティ」です。

ダイバーシティというのは企業が抱える問題に対して“適切に多様な”アプローチを取ることができる時に初めて機能します。そのため、例えば直面した問題の解決に際して「性別」よりも「思考」の多様性が必要とされる場合には、必ずしも女性が登用されるべきではないという事態も起こりうるということです。

実際問題として、組織に占める女性の割合に対し管理職が極端に少ない日本の現状では、公平な職務等級制度に基づき最適な人材配置をすれば、多くのケースでは女性の管理職比率は向上すると言えます。しかし、やはりダイバーシティの主眼は、性別ではなく思考の多様性です。思考の多様性を追求しダイバーシティを「結果」として置く場合、女性管理職比率が下がることもありうるでしょう。しかし、これが公平な評価の下で従業員を適正配置した「結果」でれば、これはこの企業における現状の最高のダイバーシティ状態だと言えます。

女性の管理職比率が下がることを推奨しているのかという感情を抱いた方もおられるかもしれませんが、それは誤解です。繰り返しになりますが、女性の管理職比率が著しく低い日本では、適切な職務等級制度を運用することで女性の管理職比率は向上すると確信しますが、ここではあくまでその背景となるダイバーシティの捉え方をお伝えさせて頂きました。日本政府は2003年に男女共同参画推進本部において「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30%程度になるように期待する。」という数値目標を掲げました。しかし、この目標には現状は遠く及ばないと聞きます。日本企業の多くでは、ダイバーシティという言葉ゆえにそれ自体を目的したアプローチが未だ主流となっています。しかし、問題の根源を特定することなく枝葉に対していかに良いアプローチをしても、効果が現れないか、もしくは一時的に効果が出ても根本的な解決には繋がりません。「人事体制の変革」という組織全体での取り組みが必要なダイバーシティの問題。グローバル化の波に乗る新興国の勢いが高まる中、日本企業が生き残るためには、女性の社会進出のためだけの施策としてではなく、経営戦略として捉えることが重要になってきていると言えるでしょう。

今なら無料会員にご登録いただくだけで、

有料記事の「閲覧チケット」を毎月1枚プレゼント。

登録後、すぐにご希望の有料記事の閲覧が可能です。

または

有料会員プランで

企業内の情報収集を効率化

- ✔ 2000本近い最新有料記事が読み放題

- ✔ 有料会員継続率98%の高い満足度

- ✔ 有料会員の役職者比率46%

有料会員プランに登録する

菊池 尚人

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所研究員

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation