内閣府中央防災会議南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループは3月31日、南海トラフ巨大地震の被害想定の最新版を公表した。2023年2月からの検討結果をまとめ、2014年発表の被害想定をアップデートした。

今回の調査では、調査手法や活用データ、影響範囲が前回調査から大幅に更新されている。まず、2014年報告書では、南海トラフ全体が一気にずれ、大津波や大揺れが日本の広い範囲に一度に来るマグニチュード9.1クラスの「最大クラスの地震」をモデルにした。これに対し、今回の調査では、現実的な想定を強くし、場所を変えて何度かに分かれて地震が来る「スロースリップ」も想定した。

被害の影響範囲では、2014年報告書では、津波での死者数、家屋の倒壊、火災、ライフライン(電気・水道)の被害等、地震発生時の被害に影響範囲を限定していたが、今回の調査では、地震発生後に続く避難生活の長期化、経済打撃、交通網の寸断等の影響も含めて被害想定をまとめた。

扱うデータについても、2014年報告書では、地域区分の粒度を荒く大雑把に予測していたが、地域区分の粒度を細かく設定。建物一軒一軒の耐震性能、土地の地盤の強さ、避難のしやすさ等もシミュレーションに加えた。また、前回調査以降に不動産の耐震化や住民の防災・避難意識が向上していること等も加味された。

(出所)内閣府

(出所)内閣府

その結果、被害想定の死者数は、2014年報告書の最大33.2万人から、今回報告書では最大29.8万人に減少した。全壊焼失棟数も全壊の250.4万棟から235.0万棟へと減少した。

一方、避難者数は前回の最大950万人から今回は1,230万人へと増加。東日本大震災で経験した約47万人の26倍、阪神・淡路大震災の38倍者規模となった。食料や飲料水は、地震発生後3日間が最も不足する。各家庭での物資備蓄や、都府県や市町村による物資備蓄が進んだことで、前回調査よりは不足量が減少しているが、発生後4日目から7日目までの不足量はむしろ増加している。

資産被害も前回の169.5兆円から今回は224.9兆円へと大幅に増えた。電力や情報通信の寸断も想定が悪化している。資産等の被害では、今回の調査でもシミュレーションのカバー範囲は限られており、地震により破損・喪失した施設や資産を震災前と同水準まで回復させるために必要となる費用のみが計算された。金融資産や事業損失、企業倒産等に関しては、見積もられていない。

実際に今回シミュレーションされたのは、6つのケースに及んでいる。具体的には「基本ケース」、揺れが最大となる「陸側ケース」に加え、津波被害の発生箇所により「ケース1」「ケース3」「ケース4」「ケース5」が検討され、その中での最大被害想定が上記の内容となっている。また被害の状況は、夏よりも暖房設備を多く使う冬、さらに逃げ遅れが多くなる深夜の時間帯になるに連れ悪化するシミュレーション結果となっている。

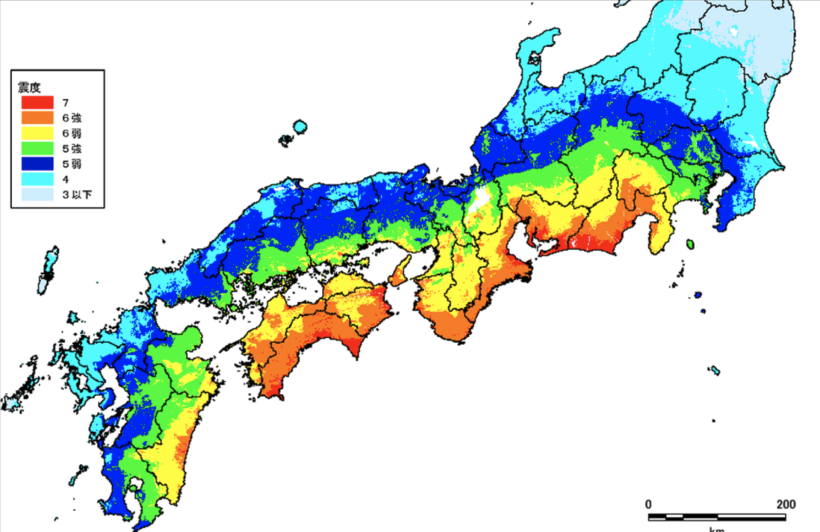

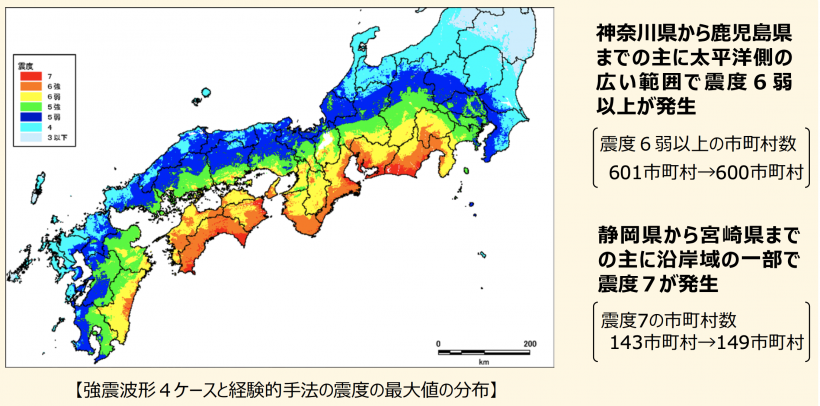

震度の状況では、複数ケースと経験的手法による震度の最大値の分布推計では、四国南部と東海地方南部で震度7。さらに幅広い地域で震度6強以上となる模様。

(出所)内閣府

(出所)内閣府

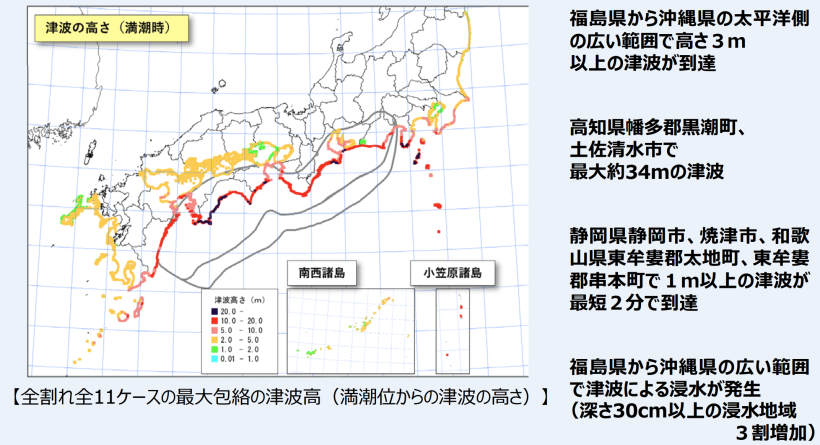

津波の状況では、高知県、三重県、愛知県、静岡県の沿岸部で高さ20m以上。10m以上も広範に及んでいる。

(出所)内閣府

(出所)内閣府

【参照ページ】南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ(令和5年~)

Sustainable Japanの特長

Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する

様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。

- 時価総額上位100社の96%が登録済

- 業界第一人者が編集長

- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める

- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1

さらに詳しく

ログインする

※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation