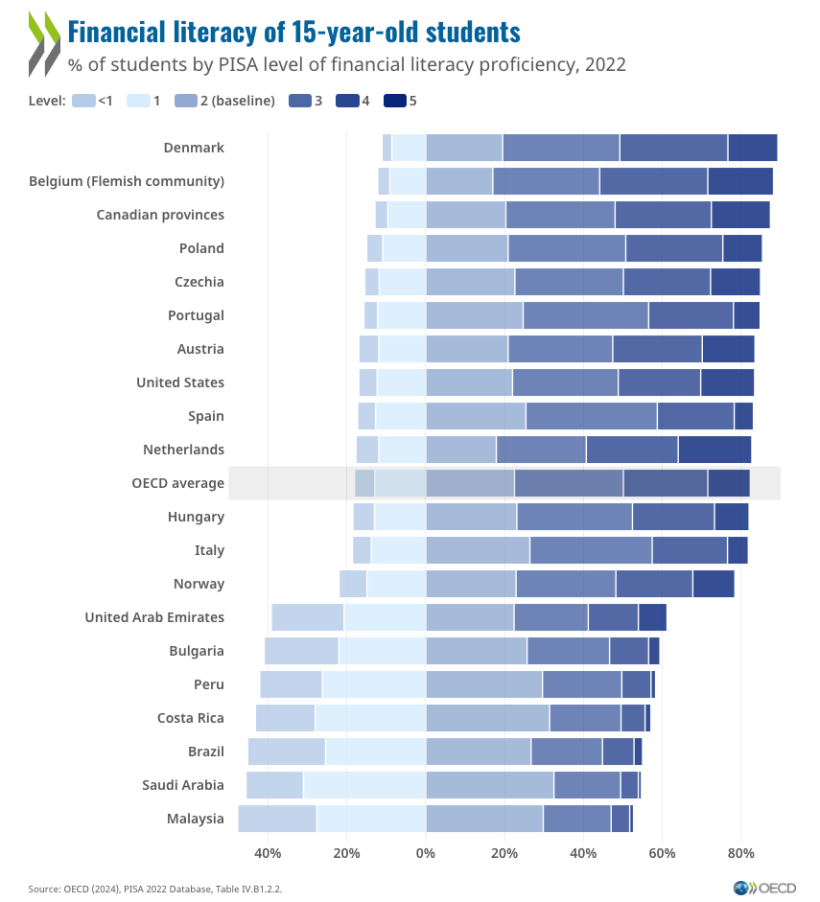

経済協力開発機構(OECD)は6月27日、学生の金融リテラシー格差に関する報告書を発表した。2022年の学習到達度調査(PISA)の結果から20カ国・地域で15歳の学生の金融リテラシーを分析した。

同報告書によると、OECD平均で、15歳でも金銭に関連する行動として、10人に8人が過去1年間でオンラインで購入した経験があり、66%が携帯電話で支払いを行っている。しかし、必要なスキルと知識が不足している学生が多く、5人に1人が金融リテラシーの習熟度が不足していることがわかった。

(出所)OECD

(出所)OECD

全体の11%に当たる成績上位者は、金融上の意思決定がもたらす可能性を説明でき、所得税等の幅広い金融知識を保有していた。金融リテラシーが高い学生は、貯蓄する傾向が高く、浪費する傾向は低い。また、友人が購入したからという理由で何かを買う傾向も低い。一方で、社会的、経済的に不利な学生は、金融リテラシーのスコアが低く、金融に関して学ぶ機会も少なかった。

同報告書では、学校と政府の役割の重要性を強調。学校における金融関連の知識の接触回数と金融リテラシーの成績には正の相関関係があるとした。一方、必要なものと欲しいものへのお金の使い方の違いを知る課題に取り組んだことがある学生は3分の2に留まっていた。すべての学生に対して、できるだけ早い年齢で基本的な金融スキルを学ぶ機会を提供すべきとした。

また、政府への提言として、5つを伝えた。

- 社会、経済的案背景に関わらず、すべての生徒に学校で金融リテラシーを身につける機会の提供

- 社会、経済的な不平等への取り組みと、親や友人を含む生徒を取り巻く環境の中で金融リテラシーの育成

- 知識やスキルだけではなく生徒の金融に関する姿勢を強化し、金銭問題への関心を高める

- 年齢を考慮した安全な金融サービスの設計

- G20/OECD金融消費者保護ハイレベル原則に即した、金融消費者保護の枠組みの推進

【参照ページ】Action needed to address gaps in financial literacy among students

【参照ページ】PISA 2022 Results (Volume IV)

今なら無料会員にご登録いただくだけで、

有料記事の「閲覧チケット」を毎月1枚プレゼント。

登録後、すぐにご希望の有料記事の閲覧が可能です。

または

有料会員プランで

企業内の情報収集を効率化

- ✔ 2000本近い最新有料記事が読み放題

- ✔ 有料会員継続率98%の高い満足度

- ✔ 有料会員の役職者比率46%

有料会員プランに登録する

Sustainable Japanの特長

Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する

様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。

- 時価総額上位100社の96%が登録済

- 業界第一人者が編集長

- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める

- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1

さらに詳しく

ログインする

※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation