経済協力開発機構(OECD)は7月9日、世界の労働市場の見通しを分析した報告書の2024年版を発表した。

同報告書は、OECD加盟国35カ国の労働市場のデータを分析したもの。OECD加盟国全体と国別に報告書が作成された。OECD全体の雇用者数は新型コロナウイルス・パンデミック以前よりも増加し2024年5月に6.6億人。2000年と比較して約25%増加し、2024年から2025年にかけて年間約0.7%の成長を予測した。

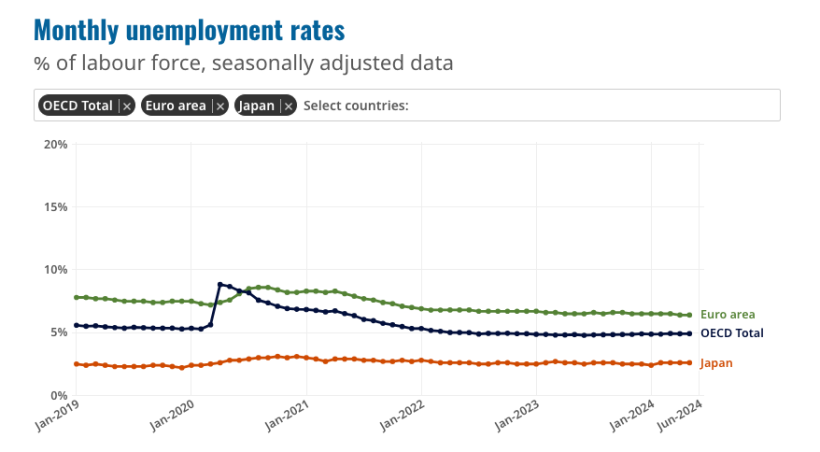

OECD全体の失業率は4.9%で、過去最低水準に近づいている。男女間の就業格差も縮小しており、2024年5月には男性の就業率は2019年12月から約3%増加したが、女性は5%増加した。

(出所)OECD

(出所)OECD

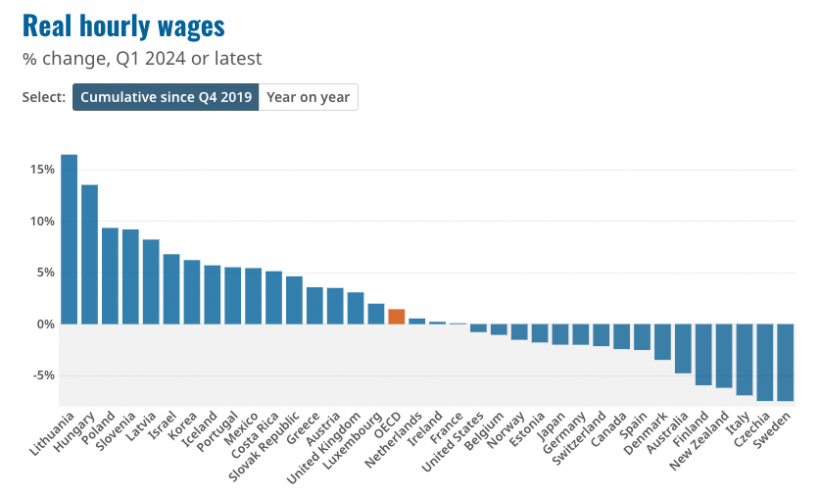

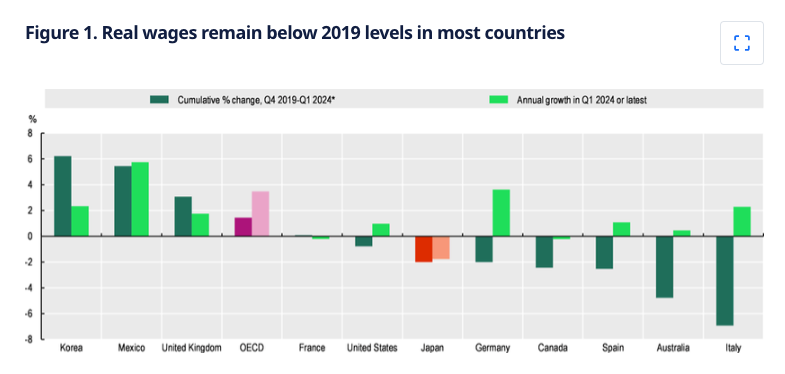

実質賃金は、OECD全体で前年比を上回っているがインフレ率の低下が原因と分析。多くの国で2019年の水準を下回っており、物価と賃金の継続的な上昇サイクルの兆しは見られない。

(出所)OECD

(出所)OECD

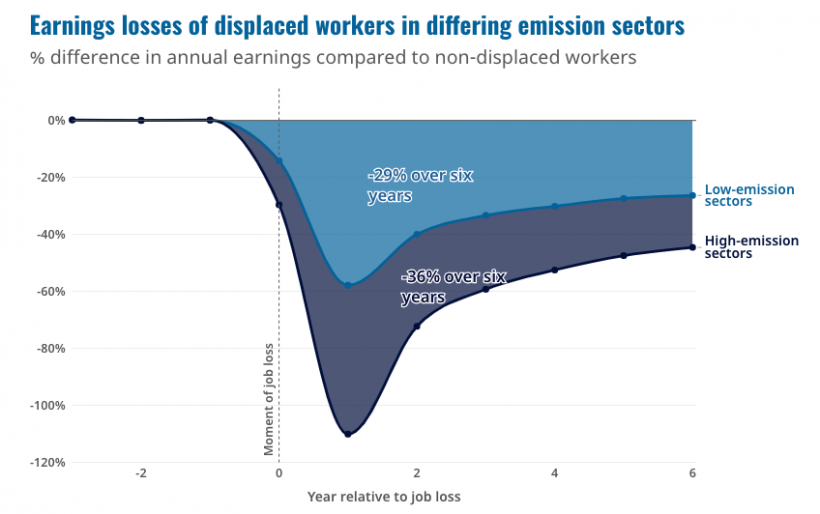

同報告書では、2050年までにカーボンニュートラルを目指す気候変動対策により、雇用市場に大きな影響を与える可能性についても指摘。温室効果ガスを大量に排出する高排出産業は縮小し雇用が減少する一方で、低排出産業の雇用は拡大するとした。高排出産業の労働者の失業後6年間の年収の減少率は36%で、低排出産業の29%よりも高く、高排出産業の労働者の失業コストが高くなる。

(出所)OECD

(出所)OECD

課題としては、より良い仕事の機会が期待できる教育分野である科学、技術、工学及び数学(STEM)における女性の割合の低さと、根強いジェンダーに対する固定観念が原因となり、女性がグリーン産業から得る潜在的な機会を奪う可能性に対して懸念を示した。

OECDは今回、必要なトレーニングを受けることで温室効果ガスの高排出産業からの脱却は可能とし、労働者がグリーン産業への仕事に就業できるように、失業した労働者の収入損失の軽減、再教育の機会創出、地域に基づいた支援等をすべきと提言した。

日本における労働市場の見通しの分析では、失業率と雇用数が安定していると評価。失業率は2024年5月に2.6%、2025年には2.4%に低下する見込み。生産年齢人口の減少分を高齢者雇用が補うことで雇用水準を維持しているとした。男性の就業率は約84%で安定している一方で、女性の就業率は過去20年間増加し続けており73.7%。一方、日本の合計特殊出生率は2023年には1.20を記録。女性のキャリアと子育ての両立の負担を軽減すべく、より踏み込んだ政策支援が求められているとした。

日本の女性の学習到達度調査(PISA)の点数や大学進学率は、大多数のOECD加盟国を上回っているが、労働市場では男女格差が顕在化することを指摘。2024年7月に発表された「女性活躍・男女共同参画の重点方針2024」では、女性の出産後に非正規雇用に切り替えるケースが少ないことが課題の1つとして挙げられている。男女の賃金格差はOECD加盟国全体で4番目に高く、無償の介護や家事に費やす労働時間の格差が極めて大きい。

日本の実質賃金は2024年4月時点で25ヶ月連続で下落している一方で、2022年4月以降の消費者物価総合指数の上昇率は2%を超える水準に達した。春闘による賃金上昇率が5%、6月から政府による一人当たり4万円の定額減税、8月から10月までの電気とガス料金に関わる補助金の再開等、好材料も存在するが、物価上昇の圧力は名目賃金の伸びを鈍化させる見込み。内閣官房と公正取引委員会は2023年11月、下請法の観点から「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を発出しており、中小企業が人件費の上昇と利益圧縮の板挟みとなっている状況への対処として評価した。

【参考】【日本】公取委、企業に労務費の価格転嫁を強く要請。12の行動指針提示。下請法(2023年12月22日)

(出所)OECD

(出所)OECD

気候変動対策が日本の労働市場に与える影響についても分析した。日本ではグリーン産業関連の労働者の割合は21.9%であり、OECD加盟国の平均である20%より高い。温室効果ガスの高排出産業に従事する割合は4.7%であり、OECD加盟国の平均7%より低い。加えて、女性よりも男性がグリーン産業に就業する傾向にある。

日本の労働市場と人材開発政策に関する課題として、省庁間の連携を挙げた。地方自治体、地方企業、地域金融機関、大学を対象とした脱炭素化に関する研修プログラムが複数存在しているが、各省庁毎に個別最適化されていると指摘。厚生労働省が2022年9月に設置した中央職業能力開発促進協議会を例に、省庁を跨いだ横断的な取り組みを行い、2050年までのカーボンニュートラル達成目標等に紐づけた全体最適化を実現できれば、より良い結果を得ることができる可能性があるとした。

【参照ページ】OECD employment at record high while the climate transition expected to lead to significant shifts in labor markets

【参照ページ】OECD Employment Outlook 2024: The Net-Zero Transition and the Labour Market

【参照ページ】OECD Employment Outlook 2024 - Country Notes: Japan

今なら無料会員にご登録いただくだけで、

有料記事の「閲覧チケット」を毎月1枚プレゼント。

登録後、すぐにご希望の有料記事の閲覧が可能です。

または

有料会員プランで

企業内の情報収集を効率化

- ✔ 2000本近い最新有料記事が読み放題

- ✔ 有料会員継続率98%の高い満足度

- ✔ 有料会員の役職者比率46%

有料会員プランに登録する

Sustainable Japanの特長

Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する

様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。

- 時価総額上位100社の96%が登録済

- 業界第一人者が編集長

- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める

- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1

さらに詳しく

ログインする

※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation