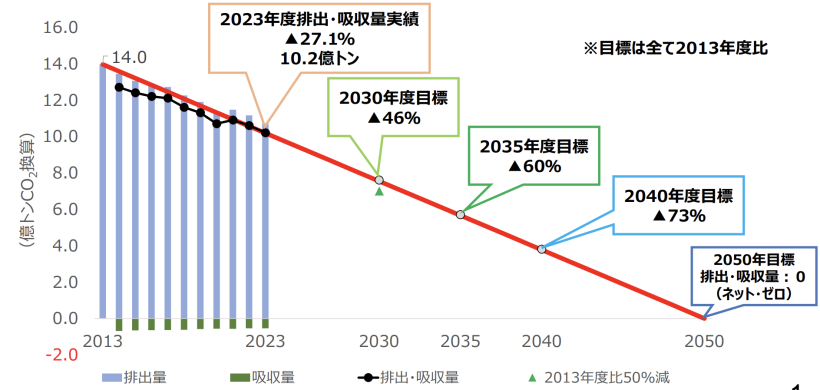

環境省は4月25日、2023年度の日本の温室効果ガス排出・吸収量を発表した。過去最小の約10億1,700万tを記録し、2022年度比で4.2%減、2013年度比では27.1%減となった。日本政府は、2030年度の温室効果ガス排出量(吸収量考慮)を2013年度比46%減とする目標を掲げている。

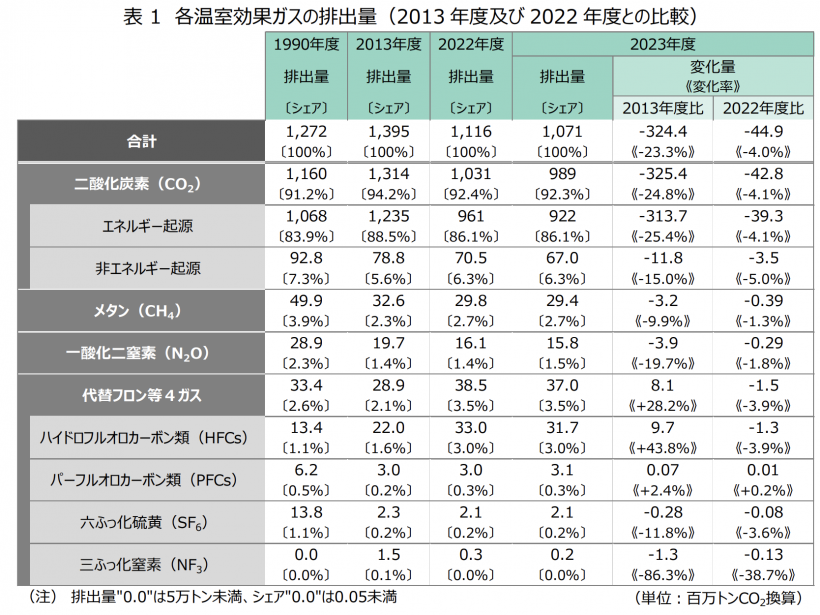

排出と吸収の内訳は、排出量が10億7,100万tで、2013年度比23.3%減。森林等での吸収量が5,370万t。排出量では、エネルギー起源二酸化炭素が25.4%減が全体を牽引。非エネルギー起源二酸化炭素が15.0%減、メタンが9.9%減、一酸化二窒素が19.7%減。フロン類では、三フッ化窒素(NF3)が大幅に減少した一方、ハイドロフルオロカーボン類(HFC)が大幅に増えた。

(出所:環境省)

(出所:環境省)

エネルギー起源二酸化炭素の排出量減では、電源のゼロエミッション化が大きく、2023年度の電源構成に占める再生可能エネルギーの割合(水力含む)は22.9%で、2022年度から1.0ポイント増加。原子力は8.5%で、2022年度から2.9ポイント増加。火力(バイオマスを除く。)は68.6%で、2022年度から4.0ポイント減少した。さらに、製造業における国内生産活動が減少したことも影響した。運輸部門でも2013年度比15.2%減となり、旅客輸送、貨物輸送の輸送量の減少、自動車の燃費の改善等が要因となった。

非エネルギー起源二酸化炭素の排出量減では、セメント生産量の減少等が要因。二酸化炭素吸収型コンクリート等の炭素回収・利用(CCU)技術では、対象技術を新たに追加し、2023年度の吸収量(仁坂炭素固定量)は約121t(2022年度は約27t)となった。代替フロン等4ガス(HFCs、PFCs、SF6及びNF3)では、2009年以降増加していた排出量が2022年に減少に転じた。

日本の温室効果ガス排出量は、2013年度から目標に向かって概ね直線的に削減してきている。その大勢は、電源転換によるものが大きい。一方、電源転換についても今後は難易度の高いものが多くなり、さらに電源以外の排出量を削減していかなければ目標が達成できなくなっていく。

(出所:環境省)

(出所:環境省)

【参照ページ】2023年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量について

今なら無料会員にご登録いただくだけで、

有料記事の「閲覧チケット」を毎月1枚プレゼント。

登録後、すぐにご希望の有料記事の閲覧が可能です。

または

有料会員プランで

企業内の情報収集を効率化

- ✔ 2000本近い最新有料記事が読み放題

- ✔ 有料会員継続率98%の高い満足度

- ✔ 有料会員の役職者比率46%

有料会員プランに登録する

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation

Skip navigation